देहभाषा और पांच प्रमुख आकर्षण

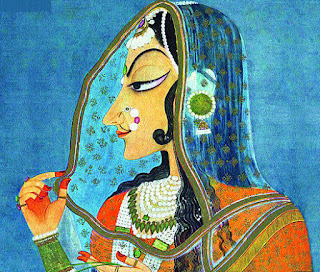

मेरी नजर में 'बणी-ठणी

' के रूप सौन्दर्य के कम से पांच बिंदु ऐसे हैं जो किसी शुष्क मन को भी एक हद तक भिगों देने की क्षमता रखते हैं। यह पांच बिंदु हैं, 'बणी-ठणी' की आंख, नाक, अधर, ठोढी और घने लहराते केश। कुल मिलाकर यही उसकी देहभाषा भी है। काजल युक्त उसके नयन, जूही की कली सी सुति हुई नाक, चकोर की चोंच से कुछ बाहर की ओर उभरे दहकते अधखुले अधर व नुकीली चिबुक। कोमल काया को कसती चोली और लपेटती ओढऩी और दमकते अलंकारों से किसी भव्य महल या मंदिर का सा आभास होता है। हालांकि पूरी चित्र रचना हल्के सफेद, गुलाबी और सलेटी रंगों से आच्छादित है, लेकिन उसी में देहभाषा के संकेत भी हैं।

ऐसे देखें

देखिए जब रेखाएं कली की तरह मुंदती लगे तो वह तन्वंगी है। जब रेखाएं फैलती लगे तो वही मोटी अर्थात कामिनी और हस्तिनी है। जहां वह लहराती लगे वहां वह छरहरी है और घूमती सी लगे तो सुडोल देह पुष्ट होती है। इनमेंं डूबने के बाद जब हम इससे उबरते हैं तो यही उद्धाटित होता है कि 'बणी-ठणीÓ की देह के अनुपात अर्थात रेश्यो और समानुपात अर्थात प्रोपोर्शन का साइनाएस्थीसिस भी है। एक ही बॉडी यहां साइज और शेप को निर्धारित कर रही है। अत: यहां समान अनुपात में एक से ज्यादा आकारों और आकृतियों को एक से बिजनेस में इनवाल्व पाते हैं। यह प्रक्रिया एक पैरामीटर और एक जैसी थीम में और ज्यादा सटीक लगती हैं। अगर आप गौर करें तो भुजाएं ही अनुपात को समतुल्य कर रही हैं। इन आयामों के बीच हम देह की मुद्राओं और भंगिमाओं को एक भाव में मिला पाते हैं। मुद्राएं अर्थात पोस्चर्श हड्डियों की संरचना और मांसपेशियों से तय होती है। यही तो आकृति बनाती हैं। अनुसंग में भंगिमाएं याने जेश्चर्स व्यंजक ध्वनियों जैसी हैं। ये वक्रोक्ति जैसी हैं।

यहां मामला कुछ जटिल हो रहा है। इसे आसान बनाने के लिए चित्रकार र.कु. मेघ द्वारा इस संदर्भ में बनाए कुछ रेखाचित्रों को देखते हैं यह उन्होंने खासकर अलग-अलग शैलियों में मुखाकृतियों की भंगिमाएं और डिकांस्ट्रकशंन में खुलती भंगिमाएं और उनका अन्य अंगों से समानुपात अर्थात प्रोपोशंस स्पष्ट करने के लिए चित्रित

किए हैं।

हम समानुपातिक ढंग से किशनगढ़ कलम की जयपुर कलम, मांडू-मालवा कलम तथा उदयपुर कलम से तुलना करके उनके रहस्यों को खुलते-उघड़ते देख सकते हैं। यहां एकचश्म मुख वाली एक ही मुद्रा की माप-जोख की गई है। जबकि इसी से मुद्रा के बजाय भंगिमा की बारीकी, विविधता, नवीनता, शैली और टेक्नीक का खुलासा हो रहा है। इनमेेें कपोल और चिबुक की हड्डियों तथा नेत्रों के अस्थिकोटर भंगिमाओं की बारीक विलक्षणता को हाइ-लाइट किया गया है।

(देखें रेखा चित्र-1)

|

| रेखा चित्र-1 |

चित्रकार मेघ की बात सही माने तो किरण के अंतराल से ही सौन्दर्य लुक-छिप कर आता-जाता लगता है। वही रूपराशि और लावण्य ढुलकाता है। एक बहुत छोटा बिंदु या कण या इनसे मिल कर बनी रेखा किसी चित्र की अस्मिता और अभिज्ञान को चिन्हित कर देती है। इसमे देह के भावात्मक रसायन अपनी भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में भंगिमा के बेहद महीन जाल बुन जाते हैं।

(देखें रेखा चित्र-2)

|

| रेखाचित्र 2 लघु विनिर्मितियों (डिकांस्ट्रकशंन) में खुलती भंगिमाएं (सभी अंग समानुपात (प्रोपोशंस) में) |

|

अब रेख चित्र 1 व 2 का मिलान करने पर हम समानपात के चक्रव्यूह में प्रवेश करने लगते हैं। इसके बाद भंगिमाएं तथा भावों, व्यक्तित्व तथा प्रवृतियों के मनोरथ, द्वंद्व तथा दुविधा, अंातरिक तथा बाह्य, गुप्त तथा प्रकट आदि की आंख-मिचौनी, भूल-भुलैया तथा अवचेतरन-उद्धाटन को भी जान और समझ लेते हैं। कालातंर में इन भंगिमाओं के अंतराल को जानने पर हम एक दिन अपनी-अपनी अरिर्वचनीय भाषाएं खोज सकते हैं, यही भाषा आगे जाकर हमें कला जगत में औरों से अलग पहचान देती है। लग रहा है यहां विषय परिवर्तन हो गया है, चलिए इस खुले विचरण के बाद फिर से 'बणी-ठणी' की लाइन पर आते हैं।

परचित्र प्रवेश

तो राजस्थान की इस महान कृति को देखने और समझने के लिए शंकराचार्य के 'परकाया प्रवेश' की थ्योरी की तरह हम 'बणी-ठणी' में 'परचित्र प्रवेश

' करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम कुछ सार्थक अनुमान लगाने में सफल हो सकते हैं।

अस्थि संरचना यानी एनॉटमी के आधार पर 'बणी-ठणी' की आंखों के नीचे की हड्डी थोड़ी ऊध्र्य हैं, इससे नाक तथा चिबुक नुकीली हो गई है। ऊपरी जबड़े की संधि में वह अधोमुखी है। जिससे ऊपरी अधर टुक कुछ आगे बढ़ आया है। चित्रकार ने केश राशि को जूड़े में बांधने के बजाय लहराती नागिन सा कुंडलित बनाया है। यह माथे के ऊपर सिर के अर्धविकसित फण से लेकर कपोलों में अधर तक लट बन कर आई है फिर दाएं कंधे पर फैलकर तरंगित और स्पंदित हो रही है। मानो यहां राजा और चित्रकार ने इच्छाधारी नागिन के माइथीम का वैज्ञानिक संकेत दिया हो। परचित्र में' कुछ और भीतर प्रवेश करें तो यह पाते हैं कि नागिन रात को ही पूर्ण यौवना, ललिता और कामिनी होकर शय्याकेलि करती है और ब्रह्मकाल में फिर पूर्वत कुंडलिनी हो जाती है।

इसकी पुष्टि हम इस तथ्य से कर सकते हैं कि किशनगढ़ रियासत के पुष्टिमार्गिय कृष्ण मंदिर में रात के शयन की आठवीं 'सेवकाई' अर्थात रात को अंतिम शय्या-शयन का प्रावधान नहीं था। क्योंकि तब अकेली राधा ही कृष्ण शय्या में केलिमग्न होती थीं। किशनगढ़ में तब केवल बणी-ठणी जी ही उस याम में मंदिर मेंं जा सकती थीं। एक और पारिस्थिक प्रमाण यह है कि बणी-ठणी जी राजा को कृष्ण तुल्य आराध्य और स्वयं को अष्टछाप मंडल में राधा तुल्य भक्तिन मान बैठी थी। इसी के साथ यह भी कि वे 'रसिक बिहारी' के नाम से कविता और कीर्तन गायन भी करती थीं। 'बणी-ठणी' की हस्ती, मस्ती और परस्ती के ये गूढ़ मनोरहस्य भी एक-एक कर खुलते चले जाते हैं।

(चित्रकार श्री रमेश कुतल मेघ सहित गगानाचंल से साभार)